2020年1月22日

戦後、なぜ日本は高度経済成長に向かえたの?国際収支の天井って何? 日本人は違う視点で歴史を見よう!【やさしい政治経済講座】

今回は「戦後日本経済」として太平洋戦争から今に至る日本経済史を見て行きます。(バブル崩壊後は次回)日本史よりも経済にスポットを当てて見て行くので知識量はそうでもないですが、日本史の教科書や資料集よりも深く掘り下げて見て行くようなところもありますので、知識の裏付けとして確認すると理解が進むと思います。

ご存知のように日本は1945年8月14日にポツダム宣言を受諾、1945年8月15日の玉音放送でアメリカなどの連合国との戦争に敗れました。(戦時中のミッドウェー海戦などは覚える必要はありません。原爆投下の日くらいは一般常識として知っておくべきです。戦時中、戦前は今後特集する「憲法」のところでサラッと出てくる知識を押さえれば平気です。)

敗戦により、日本はGHQ=連合国軍最高司令部総司令官の間接統治下に置かれ、占領されることになります。GHQのマッカーサーは来日後すぐに日本の首相であった幣原喜重郎に対し、「五大改革指令(秘密警察の廃止、労働の民主化、婦人解放、教育の民主化、経済の民主化)」を指示しました。日本はこれを当たり前のように受け入れ、実行に移していきます。

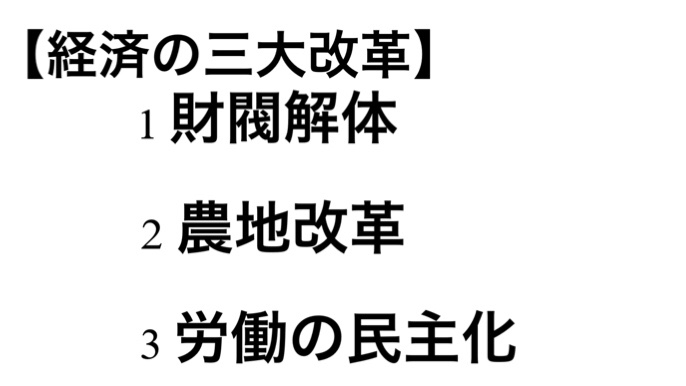

五大改革指令のうち、「戦後経済三大改革」と言われるものがあり、それは「財閥解体」「農地改革」「労働の民主化」です。経済史ではこれらを見ていきます。

1つ目は財閥解体です。

日本は長きに渡り、親会社(持株会社)を頂点にその子会社を大量に持ち、それをすべて一つの家の親戚が支配するという「財閥」がありました。これは日本版コンツェルンと言われ、GHQは財閥が戦争推進に大きな役割を果たしたとして政府に持株会社の解体を指示しました。

日本政府は1947年にコンツェルンの禁止を盛り込んだ「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)」を施行、さらに「過度経済力集中排除法」で財閥解体を徹底しようとします。

その方法は持株会社が保有する株式を一旦、国がすべて買取、それを市場に売り払うことで財閥を解体しようとしたのです。

しかし、これには問題がありました。

当時の日本は戦後すぐの貧しい状態であり、いくら値が上がるとわかっている株券であっても、生活必需品の確保が優先でまるで売れなかったのです。結果的に売られた株式を買えたのは旧財閥の銀行くらいなものでした。その結果、四大財閥と言われた巨大財閥は「六代企業集団(三井・住友・三菱・安田・第一・三和)」に再集合することになってしまったのです。(独禁法をかいくぐっていた)

このような経緯もあり、解体対象に指定された325社のうち、解体されたのは11社のみで「極めて不徹底」に終わりました。

2つ目の「農地改革」は農業特集で取り扱います。

3つ目の「労働の民主化」ですが、詳しくは労働特集で取り扱います。ここで確認したいのは法律の制定年です。

1945年に労働組合法、1946年に労働関係調整法、1947年に労働基準法です。ぜひ、この年号順に合わせて覚えたいところです。

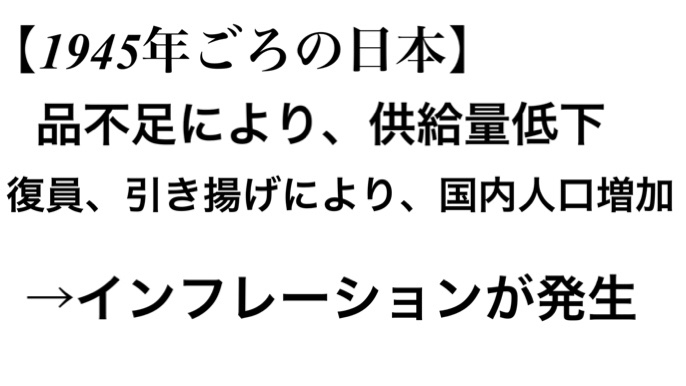

日本の当時の経済状態ですが、1945年では多くの市場で極端な品不足と需要増加によるインフレーションが発生していました。まず、品不足ですが、日本では戦時下の空襲などにより国富の25パーセントを失っていました。また、復員、引き揚げにより、国内人口が増加したため、特に都市部ではインフレが顕著でした。

これはアダム・スミスが『諸国民の富』の中で上げた「富は生産物である」という理論とまるっきり逆行しているため、そもそも当時の日本に成長基盤はなく、放置すれば国が滅びていくような状態でした。

GHQが無視していたのかというと、アメリカは「社会不安によるクーデター等の暴動防止」を目的に日本にガリオア資金、エロア資金という援助を投入しています。ここからわかることは、アメリカやGHQはそもそも日本の経済を戦前レベルやそれ以上に健全化する気は全くないということです。逆に言えば、財閥解体のように経済を弱体化するような政策を打ち出しています。

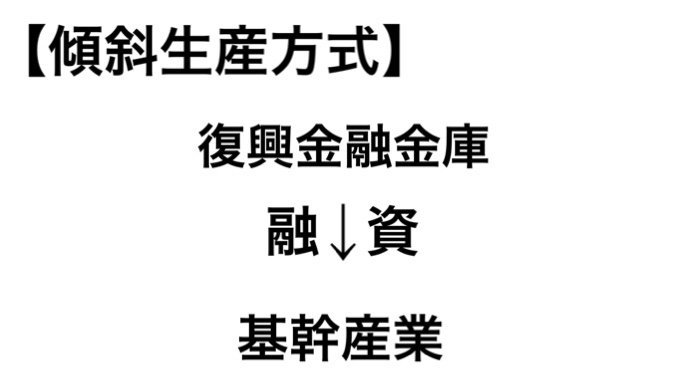

それでは日本のみで取り組むしかないとして政府は1947年に独自に「傾斜生産方式」をスタートさせます。これは基幹産業とされる石炭、鉄鋼、電力、化学肥料に集中的に予算を投入してここからの経済復興を目指すというものです。それに合わせて国営のような形をとった「復興金融金庫」を立ち上げ、復金から基幹産業に融資することになったのです。しかし、復金は融資するお金をどのようにして準備するのか。

復金は社債を発行し、買い手を募りました。考えてもみてください。

財閥解体の株式も売れないのに、復金の社債など売れるはずもありません。結果的に復金の社債は日銀が買い、日銀は新たに円を発行する形で復金を支援しました。「うん?」と思った方、正しいです!

つまりこれは「社債と言う名の国債の日銀引き受け」なのです。復金は実質的な国営企業ですから、これはやってはならない手だったのです。

結果、円の大量発行により、円の価値が暴落します。

物価が100〜200倍となる「復金インフレ」が発生し、元々インフレで苦しかった国民は大混乱に陥ります。これは一種の「ハイパーインフレ」でこのままにしておけば、いずれ円の価値は無くなり、日本は持たなくなるような状態でした。

さすがにGHQに放ってはおきません。GHQはすぐに「経済安定九原則」を指示し、1949年からドッジの指導の下、「ドッジ=ライン」を実施し、ハイパーインフレの収束を目指します。ハイパーインフレになってしまった以上、経済発展を並行して収束させることは難しいため、経済を悪化させる方向に舵を切ります。

GHQは「超均衡財政」を行い、日本が行なっていた復金をはじめとした補助金や公共事業をすべて停止し、歳出を減らし、シャウプ勧告に基づく「直接税中心主義」への移行で、歳入を増やしていきます。

その結果、インフレを収束させることに成功しますが、逆に「安定恐慌」と呼ばれる不況に陥ります。

これにより、経済が低調ながら安定したことで1949年に日本は1ドル=360円のブレトン・ウッズ体制に参加します。(ブレトン・ウッズ体制については国際通貨体制の記事をご覧ください。)

その後、日本は1950年の朝鮮戦争でアメリカが日本の軍事技術と地理的近さを理由に大量の武器を輸入したため、「特需景気」と呼ばれる好景気で成長軌道に乗り始めます。

特需景気の流れを受け、日本は高度経済成長という実質成長率平均10パーセントという驚異的な成長を遂げます。

高度経済成長には四大景気という流れがあり、時系列に神武景気→岩戸景気→オリンピック景気→いざなぎ景気です。この4つは大きく前半と後半に分けることができます。神武〜オリンピックを前半、いざなぎを後半と分けます。

まずは前半です。

1956年の経済白書で「もはや戦後ではない」と表現され、戦前の水準を上回るような成長を見せました。

この時の主力は「設備投資(民間総資本形成)」と「消費」で「内需主導」の形でした。

1960年には池田勇人が10年間で国民所得(NI)を2倍にするという「国民所得倍増計画」を発表し(実際には7年で達成)、各地で臨海コンビナートが発達するなど、企業投資が盛んで、1961年の経済白書には「投資が投資を呼ぶ」と表現されました。

企業は「繊維・製紙」に代表される「軽工業」から高い利潤が得られる「鉄鋼・造船・石油化学」の重化学工業にシフトしていきます。

その結果、所得の伸びが発生し、消費では「白黒テレビ、電気冷蔵庫、電気洗濯機」の「三種の神器」が普及し、一般庶民も経済成長を実感できる時代でした。

日本は1964年の東京オリンピックに合わせてIBRD=国際復興開発銀行からの融資を元手に東海道新幹線や首都高速道路を建設し、それらに代表される建設ラッシュとなりました。さらに同じく1964年には先進国クラブと言われるOECD=経済協力開発機構に加盟し、支援される側から途上国にODA=政府開発援助を拠出する支援する側に変わりました。

こんなに素晴らしい高度経済成長の前半ですが、それぞれの景気の間には「なべ底不況」「37年不況」という不況がありました。

これはまさかと思われるかもしれませんが、日銀が誘導したものです。

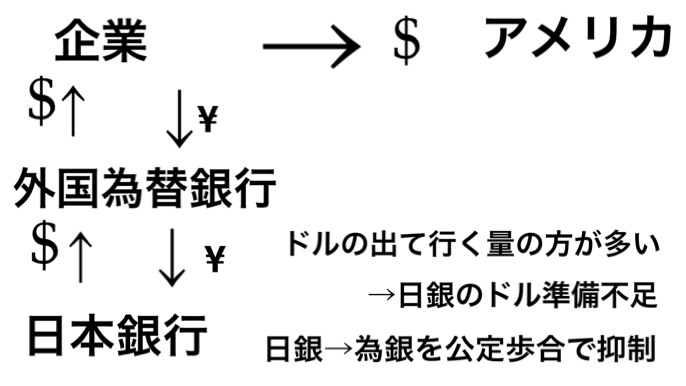

当時の日本の主な輸出品は繊維などの低価格品でした。それに対して日本企業はアメリカの進んだ技術を求めて機械などの高価格品を輸入したのです。

それにより、日本の対外貿易赤字は拡大し、ドルがどんどんアメリカに流出するため、日銀の「外貨準備」が不足を起こしたのです。そうなると日銀はドル流出を防ぎ、外貨準備を復活させるため、公定歩合を引き上げ、「外国為替銀行」へのドル流出をブロックしました。公定歩合が高いと、外国為替銀行から企業への円→ドルの手数料が上がり、輸入が抑制され、外貨準備を復活させる時間稼ぎができたわけです。その度に企業投資も抑制されるため、不況が発生していました。これを「国際収支の天井」と言います。

それもオリンピック反動の「40年不況」の後からは解消されます。

オリンピック景気までの高度経済成長前半で企業は技術開発を進め、アメリカよりも高性能な機械や重化学工業化による高価格品を輸出品とできたのです。輸出に強くなれば、1ドル=360円の円高に固定されていますから、こちらのもので1965〜1970年の57ヶ月という驚異的な長さを誇る「いざなぎ景気」となったのです。

内需主導から「輸出主導」に変わり、消費では「3C」と呼ばれるカラーテレビ、カー、クーラーが普及しました。

しかし、1971年のニクソン・ショックにより、変動為替相場制に移行したことで円高が進み、さらに1973年の第一次石油危機により、日本の高度経済成長は終わりを迎えます。

ここから前回の「バブル経済」の範囲につながるわけです。ちなみに前回の第一次石油危機の後のソフト化などにより、経済が安定し、5パーセントの経済成長を維持したことからその期間を「安定成長」と呼びます。

※誤り等ありましたら、コメント欄もしくはお問い合わせフォームにてお知らせください。

おすすめ記事

2019年5月20日

皆さんはシェアオフィスをご存知ですか? 不特定多数の人が予約フォームを利用してワーキングスペースをシェアするというものです。 企業が自前で設置す…

2019年8月2日

2019年5月16日